Viele Komplikationen, immer mehr Lösungen

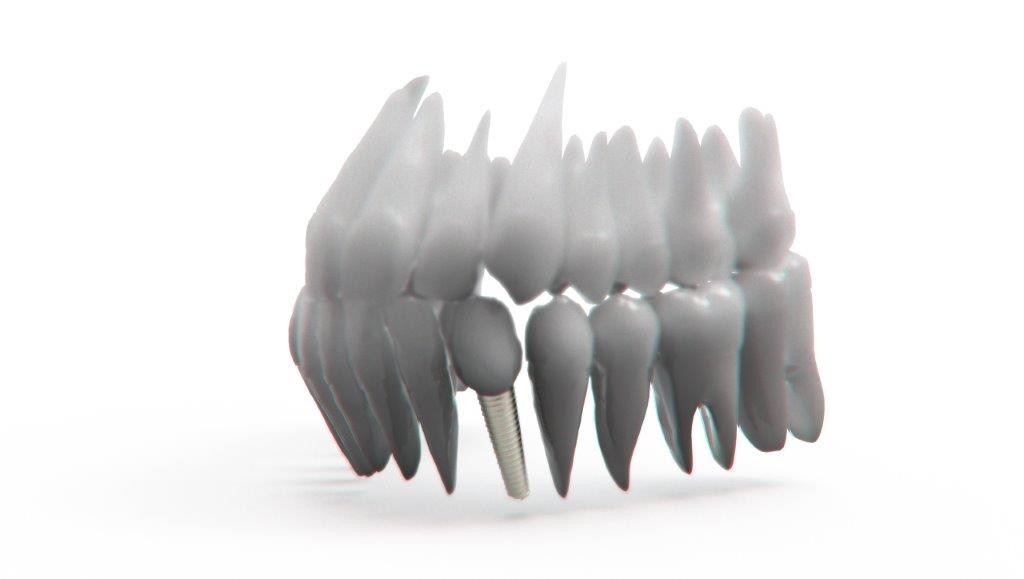

Moderne Implantate, de lege artis verwendet, haben mittlerweile eine Langzeitüberlebensrate von 90 Prozent. Bis zu 6 Millionen Implantate sind es, die aktuell pro Jahr in Europa eingesetzt werden, Tendenz steigend. Die Implantatprothetik hat sich nicht nur längst als Standardverfahren etabliert, sondern wird dank neuer Systeme, die auf den Markt kommen, und eines immer größer werdenden Indikationsspektrums künftig noch mehr Patienten mit dem Wunsch nach festsitzendem Zahnersatz auf den Stuhl bringen. Allerdings: Mit der Nachfrage wächst auch die Zahl der Komplikationen. Nur eine von mehreren Herausforderungen, denen sich die Implantologen stellen müssen.

Natascha Saul

Periimplantitis – eines der Reizworte, wenn es um Komplikationen geht, die biologischer Natur sind. Aktuell erhärtet sich der Verdacht, dass Antidepressiva ursächlich für Störungen im Knochenstoffwechsel und damit im Einheilungsprozess sein könnten. Oder aber der „Klassiker“ im technischen Bereich: das Versagen des Abutments.

Für diese Fälle gibt es mittlerweile eine Reihe von Maßnahmen, mit denen das Problem in den Griff zu bekommen ist. Aber auch jenseits vom Komplikationsmanagement entwickelt sich die Implantatprothetik beständig weiter, sodass die Erfolgsaussicht erhöht wird – etwa durch neue Therapieansätze wie die Sofortimplantation, die immer höhere Erfolgsquoten aufweist.

Auch „minimal-invasiv“ ist ein Stichwort, das in der Implantatprothetik – obgleich zweifellos ein invasives Verfahren – immer mehr an Gewicht gewinnt. Ermöglicht wird dies u.a. durch weiterentwickelte Implantatsysteme, die zum Beispiel den Einsatz eines Provisoriums überflüssig machen und so dazu beitragen, Weich- und Hartgewebsverletzungen zu reduzieren.

/// Ein echter Fortschritt?

Ganz gleich aber, welcher Art das Novum und ob es im therapeutischen, technischen oder instrumentellen Bereich angesiedelt ist: Wichtig ist es, bei allen Neuentwicklungen und innovativen Techniken im Blick zu behalten, inwieweit diese ihre Berechtigung haben. Stellen sie eine echte Verbesserung dar oder sind es „im Grunde genommen alte Techniken, die nun im neuen Gewand präsentiert werden“, fragte nicht zu Unrecht der emeritierte Bonner Hochschulprofessor Dr. Gerhard Wahl beim zehnjährigen Jubiläum des ITI Study Club Bonn (International Team for Implantology), das im November gefeiert wurde.

Denn dass die Grundmethodik sich bewährt und in Kombination mit immer ausgereifteren Implantatsystemen zu immer verlässlicheren Ergebnissen geführt hat, belegen die wissenschaftlichen Studien des vergangenen Vierteljahrhunderts. Nach erfolgreicher Einheilung sind demnach nach zehn Jahren noch 90 Prozent der Implantate funktionstüchtig. Bei guten Bedingungen können sie ein Leben lang halten. Sicher: Ausgefeilte Techniken begünstigen im Normalfall immer den Erfolg der Therapiemaßnahme. Deshalb wird auch an späterer Stelle auf die jüngsten Entwicklungen noch gesondert eingegangen. Aber: Wie die Prognose ausfällt, hängt maßgeblich von Faktoren ab, die abseits von der verwendeten Technik liegen.

/// Risikofaktoren für Implantate

Im Wesentlichen sind es die ausreichende Knochenmenge, gesundes Weichgewebe die Qualität des Zahnersatzes, dessen Pflege sowie die allgemeine gesundheitliche Verfassung des Patienten, die über die Langlebigkeit eines Implantats entscheiden. So darf etwa der aufgesetzte Zahnersatz die Implantatpfeiler nicht überfordern und sollte eine gute Pflege ermöglichen. Patienten, die über Parodontose klagen, tragen ein hohes Risiko für eine Periimplantitis. Verstärkt werden kann dieses noch durch Rauchen. Auch Bruxismus kann ein Problem darstellen, wenn das Zähneknirschen Abplatzungen der Keramik und Brüche von Prothesenzähnen zur Folge hat.

Aber selbst, wenn die Voraussetzungen optimal scheinen, können technische oder biologische Komplikationen nie ganz ausgeschlossen werden. Es darf bei allen Erfolgen nicht vergessen werden, dass die Implantologie einen chirurgischen Eingriff in das biologische System darstellt und damit Risiken unterliegt. Um aus Widrigkeiten keinen Misserfolg werden zu lassen, ist ein differenziertes und optimiertes Komplikationsmanagement unabdingbar. Zahnärzte, Zahntechniker und Implantathersteller stehen gemeinsam in der Verantwortung.

/// Häufige Komplikationen

Legen wir zu Grunde, dass auch kleinere, vergleichsweise schnell zu behebende Komplikationen wie etwa eine Chipping Verblendung, in die Statistik mit einfließen, ist von einer hohen Anzahl an Komplikationen auszugehen. Studien zeigen, dass bei implantatgetragenen festsitzenden Restaurationen nach fünf Jahren bei bis zu 40 Prozent des Zahnersatzes mindestens eine Komplikation auftritt.

Natürlich gibt es unterschiedliche Abstufungen von Komplikationen. Wichtig bei der Beurteilung: Implantologie und Prothetik sollten nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, da es sich um einen chirurgisch und restaurativ orientierten Fachbereich handelt. Komplikationen können in biologischer und technischer Art differenziert werden, die je nach Fall isoliert oder gemeinsam auftreten.

/// Biologische und technische Ursachen

Darüber lassen sich Komplikationen hinsichtlich ihres Niveaus bzw. ihrer Lage einteilen, sprich in Implantatkörper (z.B. Implantatfraktur), Implantataufbau (z.B. Abutmentfraktur, Schraubenfraktur) sowie Zahnersatz (Chipping der Verblendung). Komplikationen, egal welcher Art, sind zwar nie vollständig auszuschließen, doch korrekte Indikationsstellung, präzise Planung und exakte Umsetzung senken das Risiko erheblich. Beschäftigen wir uns zunächst mit den biologischen Risikofaktoren.

Diese lassen sich in der Regel sehr gut abschätzen. Sie betreffen zumeist das Implantatniveau. Am häufigsten treten entzündliche Reaktionen im Weichgewebe mit Knochenverlust (Periimplantitis) bzw. ohne Knochenverlust (Mukositis) als Komplikationen auf. Auslöser können u.a. eine erhöhte Plaqueakkumulation, mangelhafte Mundhygiene, „Zementitis“, Rauchen oder parodontale Vorerkrankungen sein.

/// Risikofaktoren minimieren oder eindämmen

Diese Faktoren können vor dem chirurgischen Eingriff beurteilt und mit geeigneten medizinischen Maßnahmen eliminiert oder zumindest reduziert werden. Es obliegt dem Behandler, zu bewerten, ob die Gesamtsituation soweit positiv zu beeinflussen ist, dass eine Implantatsetzung als erfolgversprechend anzusehen ist. Werden solche Faktoren zu spät erkannt, führt dies in der Regel zu aufwendigen und komplexen Therapien, um das Implantat zu retten. Zu diesem Punkt später mehr.

Werfen wir nun einen Blick auf die technische Seite. Ein Risikofaktor in diesem Bereich sind insbesondere die Abutment- bzw. Schraubenfrakturen, Implantatfrakturen oder Chippings der Verblendung. Implantatfrakturen kommen äußerst selten, nämlich nur in 0,16 bis 1,5 Prozent der Fälle, vor. Ist es der Fall, besteht kaum Hoffnung auf Rettung: Ein frakturiertes Implantat ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln kaum wieder in Stand zu setzen und eine Explantation unvermeidlich. Fast ebenso selten (in 0,35 bis 2,4 Prozent der Fälle) kommt es zu Frakturen im Abutment.

/// Achtung bei Bruxismus

Risikofaktoren für Komplikationen technischer Natur können geometrisch sein (z.B. Anzahl der Implantate und deren statistische Verteilung), okklusal (z.B. bei Laterotrusion, Bruxismus), knochenbezogen (z.B. geringe Knochenqualität und/oder -qualität) oder mechanisch (z.B. ungenaue Passung der Suprakonstruktion, falsche Dimensionierung). Die Ursachen für eine technische Komplikation liegen also oft im Planungs- und Herstellungsprozess. Umso wichtiger für die Komplikationsprävention sind daher eine korrekte Indikationsstellung, präzise Therapieplanung sowie fundierte Umsetzung der implantatprothetischen Therapie.

Die häufigsten technischen Komplikationen betreffen das Abutment sowie den Zahnersatz und können in unterschiedlicher Gestalt auftreten. „Spitzenreiter“ sind das Chipping der Verblendung, die Lockerung oder Fraktur der Verbindungsschraube, die Fraktur des Abutments oder des Gerüstes sowie der Verlust des Kunststoff-Verschlusses im Schraubenkanal. Die Lockerung der Verbindungsschraube tritt häufig auf; je nach Untersuchung im Mittel zwischen 5 und 39 Prozent. Studien zeigen, dass die häufigste Komplikation die Aktivierungsnotwendigkeit der Verankerungselemente von herausnehmbarem Zahnersatz darstellt. Häufig zu beobachten sind die Fraktur des Verblendmaterials (4,5 bis 13,2 Prozent nach 5 Jahren) und auch das Lösen von zementierten Restaurationen (5,5 Prozent nach 5 Jahren). Gerüst- oder Abutmentbrüche sind dagegen eher selten zu beobachten (0,7 bis 3 Prozent nach 5 Jahren).

/// Frakturen vermeiden

Eine korrekte Indikationsstellung trägt für gewöhnlich maßgeblich dazu bei, dass es zu keiner Abutmentfraktur kommt. Erheblichen Einfluss hat auch die prothetische Planung. Zurzeit ist es etwa state of the art, weniger Implantate mit kleinerem Durchmesser und geringerer Länge zu verwenden, damit Augmentationen verhindert werden. Diese Methode ist etabliert, hat aber auch ihre Grenzen. Denn die Statik darf nicht aus dem Blick verloren werden, da eine adäquate Abstützung und ein ausbalanciertes Verhältnis zwischen Last- und Widerstandshebelarm essenziell ist für eine dauerhaft stabile implantatprothetische Lösung.

Um eine Fraktur zu vermeiden, ist der optimale Abstand von Höckerspitze bzw. Okklusionsebene zur Implantatschulter elementar. Wichtig in diesem Zusammenhang: Die Knochensituation muss fortwährend beobachtet werden, da ein periimplantärer Knochenabbau den Widerstandshebel stark beeinflusst und die biomechanische Belastung vergrößert. Orientiert sich der Behandler an der prothetischen Versorgung (Backward Planning), kann die Einwirkung axialer, extraaxialer und horizontaler Kräfte so berücksichtigt werden, dass die Hebelbelastung nicht ungünstig beeinflusst wird.

/// Lösungssuche mit Hersteller

Haben alle Vorkehrungen eine Fraktur nicht vermeiden können, kommt beim Komplikationsmanagement in aller Regel auch der Hersteller des Implantatsystems ins Spiel. Das ist schon allein deshalb der Fall, weil die Vielzahl und Vielgestaltigkeit der am Markt existenten Systeme unterschiedliche Komplikationen generiert, die dann systemabhängig-individuelle Lösungen erfordern. Diese zusammen mit dem Hersteller zu erarbeiten, kann eine Herausforderung sein, da bestimmte Probleme bei dem einen System häufiger auftauchen als dem anderen, die Ursachen grundsätzlich jedoch nicht implantatspezifisch sind.

Welche Schritte sind also notwendig, wenn sich ein Patient mit einer Schraubenfraktur in der Praxis vorstellt? Hersteller haben in ihrem Portfolio unterschiedliche Maßnahmen eines Komplikationsmanagements integriert. Einzelne Anbieter haben für ihre Implantatsysteme ein landesweit flächendeckendes System installiert. Speziell ausgebildete Berater können helfen, viele Probleme, die dem Praktiker zunächst als schwer bzw. kaum lösbar erscheinen, in den Griff zu bekommen.

/// Hohe Rettungschance

Hier spielt der lange Entwicklungsweg, den die Implantologie indes hinter sich hat, naturgemäß dem Komplikationsmanagement und in der weiteren Konsequenz der Langlebigkeit der Implantate in die Karten. Anwender und Hersteller haben gewissenhaft Art und Häufigkeit der Komplikationen dokumentiert und ihre Lehren daraus gezogen. In der Folge sind viele Komplikationen mittlerweile vermeidbar, und für die, die (wenn auch reduziert) in einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten, lassen sich in der Regel Lösungen finden. Nach Expertenmeinung sind 90 Prozent aller Abutment- bzw. Schraubenfrakturen heute reparabel.

Ein weiterer Risikofaktor, der immer wieder im Fokus steht, ist die biologischer Natur: die Periimplantitis. In seltenen Fällen können diese entzündlichen periimplantären Zustände auch auf nicht Biofilm-assoziierte Erkrankungen, wie z. B. mit dem Riesenzellgranulom, dem pyogenen Granulom oder dem Plattenepithelkarzinom zurückgeführt werden. Weitaus häufiger ist es aber so, dass diese entzündlichen Veränderungen durch die Anhaftung eines bakteriellen Biofilmes auf den prothetischen Restaurationen ausgelöst werden.

/// Periimplantitis und Mukositis

Um eine Periimplantitis oder Mukositis zu diagnostizieren, reicht häufig schon eine visuelle Beurteilung der Mundsituation. So lässt sich eine perimplantäre Muskositis an Schwellungen, Rötungen und einer aufgeweichten Gewebskonsistenz erkennen, wenn sie bereits stark ausgeprägt ist. Bei schwächerem Verlauf kann durch den Einsatz sanfter Sondierung (0,25 N) geprüft werden, ob es zu einer Blutung des periimplantären Sulkus kommt. Bei einer intensiven Sondierungsblutung muss von einer entzündlichen Veränderung ausgegangen werden. Eine periimplantäre Mukositis führt in der Regel jedoch nicht zu einem krestalen Knochenverlust. Ist aber ein solcher Knochenverlust feststellbar, ist dieser sehr wahrscheinlich nicht auf das entzündete Weichgewebe zurückzuführen, sondern liegt in der Einstellung des suprakrestalen Komplexes nach prothetischer Versorgung begründet.

Eine Zahnfilmaufnahme als radiologische Ausgangsdiagnostik nach Eingliederung der prothetischen Versorgung empfehlenswert, um den Verlauf der sich anschließenden krestalen Umbauprozesse beurteilen zu können. Grundsätzlich gilt: Die initiale Knochenremodellation sollte nicht mehr als 2 mm nach 12 Monaten betragen. Liegen inflammatorische Bereiche im Weichgewebe vor, lässt sich das exakte Stadium des entzündlichen Zustandes nicht ohne Weiteres bestimmen, zumal keine klinischen Hilfsmittel dafür existieren. Der Übergang von einer periimplantären Mukositis zu einer Periimplantitis ist fließend und meist ist die klinische Situation vergleichbar.

/// Biofilm beseitigen

Die Symptome werden häufig im Verlauf der prothetischen Funktionszeit durch eine Zunahme der Sondierungstiefen mit Suppurationszeichen begleitet. Charakteristisch für eine Periimplantitis ist aber der marginale Knochenverlust.Ursache ist oft eine bakterielle Besiedlung der Implantat- oder Abutmentoberflächen und kann je nach Beschaffenheit der Oberfläche unterschiedlich ausfallen. Ob eine besonders glatte Oberfläche gegenüber einer moderat rauen Oberfläche essenzielle Vorteile bietet, ist aber klinisch nicht belegt. Präklinische Studien hatten dies zunächst nahegelegt, allerdings konnte die Annahme nicht klinisch bestätigt werden.

Wichtig ist die grundsätzliche Differenzierung zwischen chirurgisch bedingter und Biofilm-induzierter Periimplantitis. Chirurgisch relevant sind vor allem die dreidimensionale Implantatpositionierung, die Wahl des Implantattyps und die Frage nach der Notwendigkeit von Hart- bzw. Weichgewebsaugmentationen. Die Entstehung einer Periimplantitis kann auch prothetisch durch zementierte Suprakonstruktionen und konvex gestaltete Abutments begünstigt werden. Wird eine Molarenbreite durch zwei Prämolarenbreiten aufgelöst und mit einer Anhängerkonstruktion versorgt, kann jedoch ein stark konvexes Durchtrittsprofil kann vermieden werden.

/// Einfluss von Antidepressiva

Um eine Mukositis oder Periimplantitis wirksam zu behandeln, ist das Ziel, den Biofilm dauerhaft zu entfernen. Die Möglichkeiten dazu sind mittlerweile recht vielfältig: Dazu gehört das mechanische Debridement (Küretten, Ultraschall) in Verbindung mit Pulver-Wasserstrahl Systemen oder lokal adjuvanten Maßnahmen (lokale Antibiotika). Eine Reduktion der periimplantären Entzündungszeichen kann außerdem durch eine nicht-chirurgischen Behandlung in Verbindung mit einer adjuvanten Laserbehandlung (Er:YAG, CO2- oder Dioden-Laser) erzielt werden. Bis 7 mm Knochenverlust gilt eine nicht-chirurgische Periimplantitistherapie als erfolgversprechend. Danach sollte nur noch chirurgisch interveniert werden. Einen „Gold-Standard“ für die bestgeeignete Therapie gibt es trotz aller langjährigen Diskussionen noch nicht.

Ein bisher nur wenig beleuchteter Risikofaktor bei der Ursachenanalyse von Implantatverlusten ist übrigens die Einnahme von Antidepressiva. Eine neue US-Studie aus Minnesota hat zum Ende des vergangenen Jahres gezeigt, dass die Medikamente zur Behandlung von Stimmungs- und Angststörungen den Knochenstoffwechsel ungünstig beeinflusst und somit in direktem Zusammenhang mit einem schlechten Einheilen des Implantats stehen könnte. Nachweislich hemmt die langzeitige Einnahme des Wirkstoffs SSRI Sertraline die Knochenheilung und erhöht somit signifikant die Wahrscheinlichkeit eines Implantatversagens.

/// Zukunft mit Zahnzüchtung

Die aktuelle Studienlage macht deutlich: Es lassen sich qua Erfahrung und Entwicklung einerseits immer mehr Lösungen für Komplikationen finden, andererseits werden aber auch neue Herausforderungen entdeckt, bei denen die Wissenschaft erst ganz am Anfang der Lösungssuche steht. Ein Blick in die Zukunft der Implantologie zeigt aber nicht nur potenzielle Probleme auf, sondern auch eine einfachere, schnellere, sicherere und womöglich sogar günstigere Implantologie. Um diese Ziele zu erreichen, tüfteln Experten insbesondere an neuen Oberflächen, Digitalisierungsmaßnahmen und an der Züchtung von Zähnen (Bioengineering) …

Interview zum Thema „3 Fragen ainer Woyna, Marketing Manager Neoss“

Alle Fotos: Pixabay.